2025.08.21

コラム

中津万象園賛助会員が語る「中津万象園のここが凄い、こう使いたい」

第5回:香川近現代史研究会 山口 雄一さん

――今回は、郷土史研究会・香川近現代史研究会の会長を務め、丸亀市文化芸術推進審議会委員でもある山口雄一さんにお話を伺います。子どもの頃から丸亀市民という山口さんですが、中津万象園との接点は?

山口 私は丸亀でも万象園がある城坤校区在住ですので、まさに地元中の地元。子どもの頃は、すでに海水浴場ではなくなり水質も良くなかった中津の海岸で泳いでいましたし、中津のグラウンドに勝手に入り込んで野球もしていました。万象園前の水路でメダカも採っていましたよ。このように、周辺でさんざんウロウロしていましたが、実際に園内に入ったのは大学生になってからですね。厳密に言うと、裏で勝手に野球をしていた頃、ホームランボールを取りに不法侵入はしていましたが(笑)

――正々堂々と園内に入ったきっかけは何でしょう?

山口 中津万象園は丸亀藩主京極家の大名庭園ですが、私の母方の実家が高松藩遠見役という、江戸時代に高松藩主松平家の大名庭園を管理していた家なんです。栗林公園じゃないですよ?庵治御殿という、明治初期に火災で消失した「消えた大名庭園」の1つです。藩祖松平頼重公がとても愛した場所だそうで、今では井戸しか残っていませんが、何となく往時の名残りを感じられる風光明媚なところです。

そんなこともあり、自然と「大名庭園感度」が高くなっていたんでしょうね(笑)自分のルーツ探しの一環で、純粋に大名庭園とはどんなところだろうという興味で入園しました。庵治御殿も残っていればこんな感じだったのかな、などと考えながら。

山口 思っていたより綺麗に整備されていてビックリしましたよ。美術館や食事処も併設されていますし。こんな素敵な大名庭園が小中の校区内にあるのに、どうして学校行事などで使わなかったんだろう、と不思議に思いました。あと、ひいな館の雛人形群は昼に見ても怖かったので、夜中にお化け屋敷として営業したら面白そうだな、と(笑)

――当時の感想は?

――その後、万象園とはどのような接点が?

山口 県内の編集プロダクションに就職した際、万象園を運営している富士建設さんの50年史の編纂に携わり、万象園にも取材に行きました。某旅行雑誌の取材にも行きましたね。友達と鉄道模型展や絵金展も観に行きましたし、「月見の宴」にも行きました。コロボックルでの映画上映会にも10回は行ってますよ。途中で雨が土砂降りになって延期になった回もありましたね。あの時は雨宿りのためにタダで園内に入れてもらえましたが、ずぶ濡れになったせいで風邪をひきました(笑)

その後は何やかんやありまして、ちょっとの間万象園のスタッフにもなり、SNSの中の人をやっていました。今でも私のつぶやきがネットの海に残っていますよ。

退職後も、大事な取材の際に懐風亭を使うこともありますし、運動不足解消のために園内を歩くこともあります。私にとっては無くてはならない存在ですね。

――現在は郷土史家として近現代史の研究をされているという山口さんですが、近現代の万象園も研究対象なのだそうですね。大名庭園と近現代史はあまり関連性がなさそうですが?

山口 むしろ明治維新以降、持ち主である大名家の手を離れ、言い方は悪いですが「ただの庭園」になってからの方が研究対象としては面白いですよ。中津万象園は20年ごとに持ち主が変わり、一時は大財閥の鈴木商店が所有したりしていました。歴代の持ち主にどんな思惑があったのかを考察すると楽しいですよね。大正時代の第一次世界大戦後には、塩屋別院に収容されたドイツ人俘虜たちの運動場として使われていて、彼らが万象園内で「シュラークバル」というドイツ式野球に興じていたことが記録に残っています。昭和に入ると、現在野球場があるところに築山と池があったのですが、その周囲で自転車レースもしていたそうです。

最近は、香川新報(現在の四国新聞)の記事や戦前の古い絵葉書などをもとに、観光地としての万象園がどういう歴史を辿ったのかも調べていますので、いずれ何らかの形で発表できればと思っています。

――万象園の今後について、思うところは?

山口 私の人生にも大きな関わりがあり、心の拠り所みたいな部分もある万象園ですので、絶対に後世に残したい場所。庵治御殿のように世間から忘れ去られる未来は寂しすぎます。ですので、母親名義で賛助会員を続けています。ただ、厳しい台所事情も知っているだけに、気軽にああしろこうしろとは言えません。その分、外野からではありますが、できる限りの援護射撃はしていきたい。大名庭園としてはもちろん、それ以外にも結構面白いエピソードが埋もれている場所だということを、歴史研究家の端くれとして世間に広めていきたいですね。

また、スタッフ時代、丸亀京極家とゆかりの深い滋賀県の沙沙貴神社の宮司さんと親交を深め、「何かコラボレーションできたらいいですね」という話をあたためていましたので、それも実現させたいですし、その際にはお手伝いしたいと思います。

あと、猫ですよ、猫。猫がいたら猫好きは来ると思いますので、受付で飼って園長さんにしましょう(笑)

第5回:香川近現代史研究会 山口 雄一さん

――今回は、郷土史研究会・香川近現代史研究会の会長を務め、丸亀市文化芸術推進審議会委員でもある山口雄一さんにお話を伺います。子どもの頃から丸亀市民という山口さんですが、中津万象園との接点は?

山口 私は丸亀でも万象園がある城坤校区在住ですので、まさに地元中の地元。子どもの頃は、すでに海水浴場ではなくなり水質も良くなかった中津の海岸で泳いでいましたし、中津のグラウンドに勝手に入り込んで野球もしていました。万象園前の水路でメダカも採っていましたよ。このように、周辺でさんざんウロウロしていましたが、実際に園内に入ったのは大学生になってからですね。厳密に言うと、裏で勝手に野球をしていた頃、ホームランボールを取りに不法侵入はしていましたが(笑)

――正々堂々と園内に入ったきっかけは何でしょう?

山口 中津万象園は丸亀藩主京極家の大名庭園ですが、私の母方の実家が高松藩遠見役という、江戸時代に高松藩主松平家の大名庭園を管理していた家なんです。栗林公園じゃないですよ?庵治御殿という、明治初期に火災で消失した「消えた大名庭園」の1つです。藩祖松平頼重公がとても愛した場所だそうで、今では井戸しか残っていませんが、何となく往時の名残りを感じられる風光明媚なところです。

そんなこともあり、自然と「大名庭園感度」が高くなっていたんでしょうね(笑)自分のルーツ探しの一環で、純粋に大名庭園とはどんなところだろうという興味で入園しました。庵治御殿も残っていればこんな感じだったのかな、などと考えながら。

山口 思っていたより綺麗に整備されていてビックリしましたよ。美術館や食事処も併設されていますし。こんな素敵な大名庭園が小中の校区内にあるのに、どうして学校行事などで使わなかったんだろう、と不思議に思いました。あと、ひいな館の雛人形群は昼に見ても怖かったので、夜中にお化け屋敷として営業したら面白そうだな、と(笑)

――当時の感想は?

――その後、万象園とはどのような接点が?

山口 県内の編集プロダクションに就職した際、万象園を運営している富士建設さんの50年史の編纂に携わり、万象園にも取材に行きました。某旅行雑誌の取材にも行きましたね。友達と鉄道模型展や絵金展も観に行きましたし、「月見の宴」にも行きました。コロボックルでの映画上映会にも10回は行ってますよ。途中で雨が土砂降りになって延期になった回もありましたね。あの時は雨宿りのためにタダで園内に入れてもらえましたが、ずぶ濡れになったせいで風邪をひきました(笑)

その後は何やかんやありまして、ちょっとの間万象園のスタッフにもなり、SNSの中の人をやっていました。今でも私のつぶやきがネットの海に残っていますよ。

退職後も、大事な取材の際に懐風亭を使うこともありますし、運動不足解消のために園内を歩くこともあります。私にとっては無くてはならない存在ですね。

――現在は郷土史家として近現代史の研究をされているという山口さんですが、近現代の万象園も研究対象なのだそうですね。大名庭園と近現代史はあまり関連性がなさそうですが?

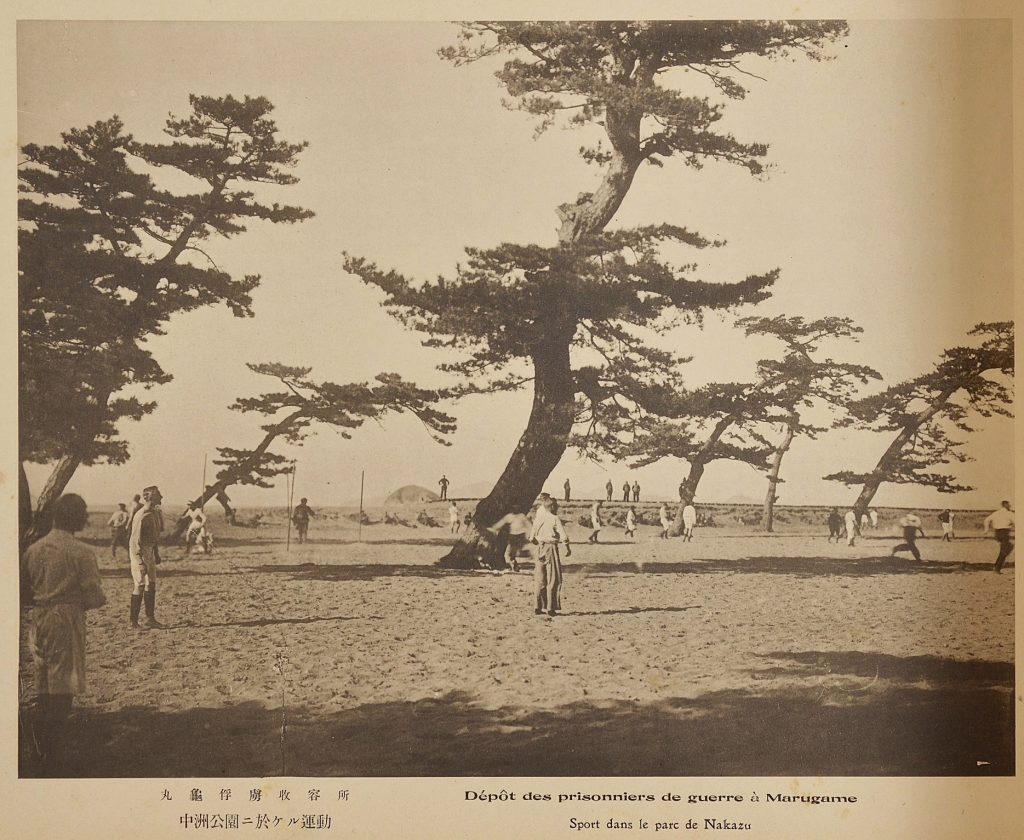

山口 むしろ明治維新以降、持ち主である大名家の手を離れ、言い方は悪いですが「ただの庭園」になってからの方が研究対象としては面白いですよ。中津万象園は20年ごとに持ち主が変わり、一時は大財閥の鈴木商店が所有したりしていました。歴代の持ち主にどんな思惑があったのかを考察すると楽しいですよね。大正時代の第一次世界大戦後には、塩屋別院に収容されたドイツ人俘虜たちの運動場として使われていて、彼らが万象園内で「シュラークバル」というドイツ式野球に興じていたことが記録に残っています。昭和に入ると、現在野球場があるところに築山と池があったのですが、その周囲で自転車レースもしていたそうです。

最近は、香川新報(現在の四国新聞)の記事や戦前の古い絵葉書などをもとに、観光地としての万象園がどういう歴史を辿ったのかも調べていますので、いずれ何らかの形で発表できればと思っています。

――万象園の今後について、思うところは?

山口 私の人生にも大きな関わりがあり、心の拠り所みたいな部分もある万象園ですので、絶対に後世に残したい場所。庵治御殿のように世間から忘れ去られる未来は寂しすぎます。ですので、母親名義で賛助会員を続けています。ただ、厳しい台所事情も知っているだけに、気軽にああしろこうしろとは言えません。その分、外野からではありますが、できる限りの援護射撃はしていきたい。大名庭園としてはもちろん、それ以外にも結構面白いエピソードが埋もれている場所だということを、歴史研究家の端くれとして世間に広めていきたいですね。

また、スタッフ時代、丸亀京極家とゆかりの深い滋賀県の沙沙貴神社の宮司さんと親交を深め、「何かコラボレーションできたらいいですね」という話をあたためていましたので、それも実現させたいですし、その際にはお手伝いしたいと思います。

あと、猫ですよ、猫。猫がいたら猫好きは来ると思いますので、受付で飼って園長さんにしましょう(笑)